9 de octubre de 2008

Blanca Nieves y los siete enanitos

Me llamo Blanca nieves. Ya sé que es un poco cursi, pero la vida en general siempre es cursi. Me cuenta mi papá que el nombre me lo puso mi mamá cuando estaba embarazada, mientras veía distraída los copos de nieve que caían por la ventana el último invierno que vio antes de morir. Estaba tan aburrida, la pobre, todo el día borde que borde frente a esa ventana, que se distrajo de repente y se pinchó con la aguja. Entonces viene el cuentico ese que mi papá repite cada vez que se toma sus tragos y se pone melancólico por la muerte de ella: que vio el rojo de la sangre, el blanco de la nieve y el negro de la madera de ébano que encuadraba la ventana y pensó que quería tener una niña que tuviera los labios tan rojos como su sangre, la piel tan blanca como la nieve y el pelo tan negro como la madera. Digamos que la cosa se cumplió en cierto sentido, pero ni mi boca es tan roja como la sangre, ni mi piel es tan blanca como la nieve, ni mi pelo tan negro como el marco de esa famosa ventana en frente de la cual mi mamá jamás habría de desear tantas tonterías. A lo mejor mi mamá vivía un poco atormentada con la idea de parir un niño, pues el médico ya le había hablado de las complicaciones que tendría en el parto. Pero claro, de eso nunca se dice nada porque la gente prefiere recordar a los muertos como si fueran personajes de un cuento. Y el problema más serio es que mi papá jamás ha hablado de la vida que llevaban él y Mamá cuando estaba viva. Siempre la recuerda como si todo hubiera sido perfecto, como si su amor hubiera sido de película. Tal vez lo único que tenga de peliculesco es que Mamá murió cuando me tuvo, pero yo jamás le reprocho a mi papá que hable de esa manera tan fantasiosa de su relación con Mamá, sobre todo porque sé lo mucho que le molesta a ella, a mi madrastra.

Me gusta la palabra madrastra. Está revestida de crueldad, de intromisión. Siempre que puedo, la presento en público así: ella es mi madrastra. Sé que le revuelve el hígado que lo haga, pero como anda tan obsesionada por ser una mujer de alta alcurnia, siempre sonríe y estira la mano, la arpía esa. Nunca he entendido por qué mi papá se casó con una hiena como ella. Habrá de estar encoñado porque, como diría mi abuela: "Es fea, pero antipática".

Desde que llegó a nuestras vidas mi casa se convirtió en un infierno. No. En lo único que no se exagera en los cuentos es en las descripciones de las madrastras. Alguien debería escribir todo un tratado sobre ellas, porque realmente son tan particulares...la mía nada más. Ni poniéndose la ropa de mi mamá habría logrado tener la mitad de su elegancia. Desde que llegó le dio por redecorar la casa con unas loberas traídas de su tierra que francamente. Gente bien de clima cálido. Yo era demasiado niña para alegar cuando lo hizo, pero cuando ya tenía unos añitos más empecé a detestar con toda mi alma los adornos que ponía por toda la casa. Era tan mañé que compró una biblioteca de libros hechos en madera. Sí, señor. Le parecía que los libros de verdad había que guardarlos en otra parte para que el estudio se viera más elegante. Hay que ser demasiado corroncho para ese tipo de cosas. Pero eso no era todo: en la sala puso toda suerte de porcelanas. Lo único que faltaba era que fueran de tamaño natural. Había payasos, arlequines, pescadores, bailarinas, mininos, pequeños conejos, y hasta un french poodle que una tarde yo le rompí contra el piso de la manera más premeditada y malintencionada, aunque luego me hiciera la mosquita muerta delante de mi papá y llorara desconsoladamente porque todo había sido un accidente y ella no me lo creía.

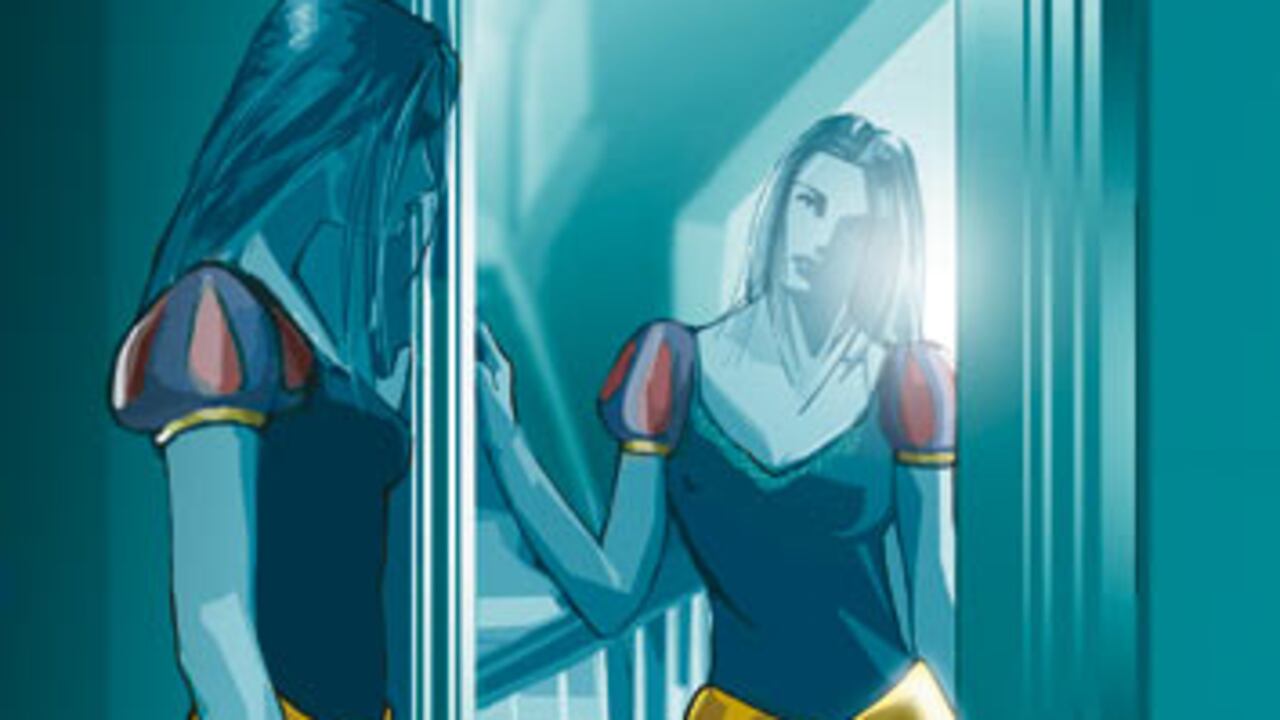

Lo peor de todo era ese maldito espejo que puso en el corredor de la entrada. Atenté contra él en varias ocasiones y siempre que podía lo manoseaba hasta llenarlo de esa grasa maligna que solo las manos de los niños pueden lograr, por ejemplo, en un vaso de cristal. Solo me faltaba escupirlo y ganas no me faltaban, porque era la cosa más loba que había en el mundo. Mi madrastra decidió meterme miedo para que no me acercara y me dijo que era un espejo mágico que podía hablar y determinar quién era la mujer más bonita de la casa, pero que si seguía ensuciándolo nunca iba a entrar en la lista. Si el espejo creía que ella era la más bonita, gracias al cielo que no me tuviera entre sus favoritas, porque no había sino que verle los conjunticos que se ponía, la manera en que se pintorreteaba la cara y los colores chillones con que se pintaba las uñas para dudar del criterio estético del señor espejo. Tanto él como mi madrastra parecían sacados de una boutique de quinta de Sanandresito, pero a mi papá no había quién le pudiera hacer ver la realidad. A medida que pasaban los años, yo la odiaba más y él la quería más.

Era alucinante verla apoderarse de todo. Trataba a los empleados de toda la vida como si fueran sus sirvientes en un castillo. Ni siquiera los miraba a los ojos. Vivía diciéndole a mi papá que yo tenía que pasar menos tiempo en la cocina con las muchachas. Les compró uniformes de cofias, contrató un chofer, se compró unos zapatos color zapote para jugar golf en el club como las demás señoras de su nueva estirpe. Mi madrastra es el retrato perfecto de una mujer que quiere comprar su felicidad a través del dinero y la posición de un hombre.

Hacía comidas en las que contrataba más meseros que los mismos invitados que tenía. Ella salía a la mitad del hall de entrada en sus pintorros horribles y se comportaba como si fuera de verdad una aristócrata. Claro, claro, era la versión chabacana de la aristocracia. No era ni siquiera una burguesa, era una bumanguesa. Alguna vez la oí hacer comentarios tan ridículos como el siguiente. Después de varios años de lata, convenció a mi papá de que le regalara un Mercedes. Mi madrastra jamás entendió que los ricos de verdad no se ufanan de las cosas que tienen y tratan de ser lo más discretos posible para no confundirse con los nuevos ricos como ella. Pues bien, Nancy Patricia Copete Preciado, porque ese es su nombre (ya sé que el mío tampoco es que sea la maravilla), estaba en medio de la sala diciendo que necesitaba que le recomendaran un ambientador para su carro nuevo porque olía demasiado a Mercedes. Cuando oí esa joya no dudé en cranearme una manera de cobrársela. Unas semanas después fuimos a la finca de unos amigos de mi papá y llevamos un pescado para asar en la parrilla. Nancy Patricia lo metió en un recipiente de plástico y cuando llegamos a la finca yo fui y saqué el pescado en la cocina y me llevé silenciosamente el recipiente de vuelta al carro nuevo de mi madrastra. Me aseguré de que la tapa estuviera mal puesta y luego cerré el baúl con una sonrisa que no paraba de brillarme en la cara. Cuando llegamos a la casa nadie se acordó del recipiente y, como todavía no empezaba a heder el Mercedes, la noche completa me sirvió de cómplice para dejar casi infranqueable el nuevo ‘auto‘ de mi madrastra. Siempre me salía con la mía. Cada vez que ella intentaba hacerle ver a mi papá que le hacía maldades, yo lloraba desconsoladamente y hacía cara de ternero degollado. La dulzura de mis facciones, el rojo de mis labios, el blanco de mi piel y el negro de mi pelo (que de algo sirviera la trillada frasecita de mi madre) lo hacían desfallecer. Era un pendejo, mi papá. Estaba completamente supeditado a complacer los caprichos de su nueva esposa y los míos, que siempre iban en contravía de lo que ella quería. Llegué a la conclusión de que mi labor en este mundo era derrochar en vida todo cuanto ella quisiera robarle a mi papá. Así, resolví que mi vida sería un largo carnaval. Me dediqué a gastar su dinero día a día. Desde el lunes hasta el domingo estaban declarados ferias y fiestas. Convidaba a trago, perico y pepas a todo el que quisiera acompañarme en la única misión de mi vida: echarme a perder y, conmigo, llevarme por delante a mi madrastra y al tonto útil de mi papá, que nunca decía ni fu ni fa, con tal de no entrar en discusiones.

Hasta que un día, después de muchos años de guerra fría entre las dos, la muy bruja se salió con la suya. Consiguió que mi papá me mandara a un centro de rehabilitación a las afueras de la ciudad en medio del bosque. Era un lugar apacible y tranquilo, donde toda la gente con la que me tocaba convivir parecía fronteriza y desadaptada. Curiosamente, la mayoría de los directores del lugar y todos los psicólogos y terapeutas que nos atendían eran familiares. No sé si sufrían de enanismo o yo los veía a todos chaparritos y fantaseaba con que eran enanos del tedio en el que me encontraba. Me retorcía de rabia saber que mientras que yo jugaba a la comunidad pacífica con todos esos subnormales, mi madrastra disponía de todo lo que me pertenecía por derecho. La imaginaba cantando su victoria en frente del espejo ese inmundo, y creyendo que al fin había podido deshacerse de mí para siempre. Blanca Nieves está muerta, Blanca Nieves está muerta, se repetiría cada vez que limpiara con esmero el marco dorado de ese único objeto de la casa del cual se encargaba, porque por lo demás ella no movía ni un dedo. Decidí seguir el juego de la rehabilitación al pie de la letra y me comportaba como una princesita hacendosa y educada. Algunas veces cocinaba y participaba en las labores de la casa para echarme al bolsillo a los enanos. Cuando decidieron avisarle a mi padre que mi recuperación era prácticamente un hecho, mi madrastra casi se enloquece. Como sabía que mi adicción a la droga que me pusieran en frente no era cualquier cosa, fue a visitarme, tan bella ella. Llegó en su Mercedes, al que en años no se le quitó el olor a pescado podrido por más tratamientos a los que lo sometió. Se sentó en el borde de mi cama. Puso sus manos de uñas fucsias en las piernas y me soltó un acto de contrición inverosímil. A su salida y sin que yo lo notara, dejó en la mesa de noche de uno de mis compañeros unas pastillas que tenían una manzana verde pintada encima.

Esa misma noche nos reunimos unos cuantos en el cuarto de él y nos metimos las pepas. Los enanos nos cogieron in fraganti y a mí, que estaba realmente acelerada me dieron un calmante que me hizo dormir varios días. Era tan fuerte que incluso cuando desperté me sentía dopada. Vivía acostada, en un trance en el cual se me volvían aún más chiquitos todos esos señores bajitos con bata blanca y sonrisa fingida. Los días pasaban sin ninguna novedad, hasta que llegó un joven estudiante de Medicina, alto y apuesto, a hacer su internado en el centro de rehabilitación. Al verme ahí acostada, indefensa, con los labios tan rojos, la piel tan blanca y el pelo tan negro como hubiera querido mi mamá que un día un príncipe me viera, comenzó a enamorarse de mí. Luego de unas semanas en las cuales yo me iba recuperando poco a poco, me pidió que me fuera con él, que nos casáramos. La historia de mi vida sería fiel a la de los cuentos si pudiera decirles que acepté y que fuimos felices de ahí en adelante, y que mi madrastra murió y yo llevé a mi padre a vivir con nosotros en la casa suntuosa del exitoso y apuesto médico que me salvó de la perdición. Pero lo cierto es que por mucho nos revolcamos un par de veces, y luego él olvidó ese enamoramiento que en un principio lo llevó a proponerme esta vida y la otra. Dejé de verlo cuando acabó su práctica. Salí del ‘rehab‘ en cuanto estuve mejor, pero no de su mano. El espejo horroroso sigue colgado en la entrada de la casa de mi papá, y Nancy Patricia aún conserva su biblioteca de madera. Yo, por mi parte, comprendí que no existe ningún hombre que pueda salvar a una mujer de sí misma.