10 de febrero de 2012

Historias

En busca de la profesora que me enseñó a escribir

Héctor Abad, uno de los escritores más elogiados de latinoamérica, no olvida a la maestra que le enseñó a escribir, y averiguó qué pasó con esa mujer después de tantos años. Retrato de una búsqueda cargada de nostalgia.

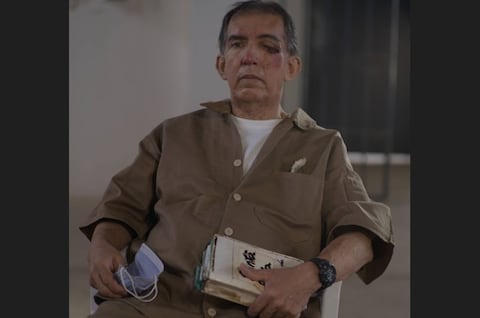

Por: Héctor Abad Faciolince

“Se trata —me dicen en SoHo— de hacer un encuentro y una crónica sobre la persona que te enseñó a leer y escribir”. Entonces de inmediato un nombre se ilumina, como con luces de neón, en mi cerebro: Lida Ruth Espinosa, mi maestra del Kínder de Laureles. Fue ella la que me enseñó a leer y escribir. Así lo cuento en El olvido que seremos:

Yo no sabía escribir, pero escribía ya, y cuando mi papá volvía de clase le mostraba el resultado. (Mi papá y yo, por Héctor Abad Faciolince)

—Mira lo que escribí.

Eran unas pocas líneas llenas de garabatos:

Jasiewiokkejjmderojikemehoqpicñqzkcollsalokjdoooo

—¡Muy bien! —decía mi papá con una carcajada de satisfacción, y me felicitaba con un gran beso en la mejilla, al lado de la oreja. A la semana siguiente me ponía de tarea, antes de salir para su clase, una plana de vocales, primero la A, después la E, y así, y en las semanas sucesivas, más y más consonantes, las más comunes para empezar, la C, la P, la T, y luego todas, hasta la equis y la hache, que aunque era muda y poco usada, era también muy importante porque era la letra con que empezaba el nombre de nosotros dos. Por eso, cuando entré al colegio, yo ya sabía distinguir todas las letras del abecedario, no con su nombre sino con su sonido, y cuando la profesora de primero, Lida Ruth Espinosa, nos enseñó a leer y escribir, yo aprendí en un segundo, y entendí de inmediato el mecanismo, como por encanto, como si hubiera nacido sabiendo leer.

Es por estos nombres que se dice que los antioqueños tenemos un ancestro judío. ¿Se puede imaginar un nombre más semita que Lida Ruth Espinosa? Parece de la misma tribu de mis parientes Elías Abad e Isaías Ángel, nacidos en un pueblo del suroeste antioqueño llamado Jericó. Tampoco el nombre del pueblo puede ser más semita, y en ese mismo pueblo había nacido Lida Ruth. Pero yo a Lida Ruth Espinosa no la conocí allá, en el pueblo de mi padre, sino en el Kínder de Laureles, la escuela del barrio donde nací, en Medellín. La recuerdo sentada en la tabla de un pupitre de la primera fila, con los pies apoyados en el asiento, enfrentando la clase, y las piernas cubiertas con una cobijita a cuadros, enseñándonos a leer en voz alta, delante de todo el mundo. También recuerdo que una vez le pregunté por qué siempre se cubría las piernas así, con esa manta, y que su única respuesta fue una carcajada y una explicación dictada por el disimulo: “Es que me da mucho frío en las piernas”. Tuvieron que pasar muchos años para que yo entendiera ese pudor y el hecho curioso de que las mujeres bien educadas no permiten que por entre los pliegues de la falda pueda entreverse la oscuridad que va a dar en la hondonada que está en el vértice de sus dos piernas. (Mi profesor de literatura, por Mario Mendoza)

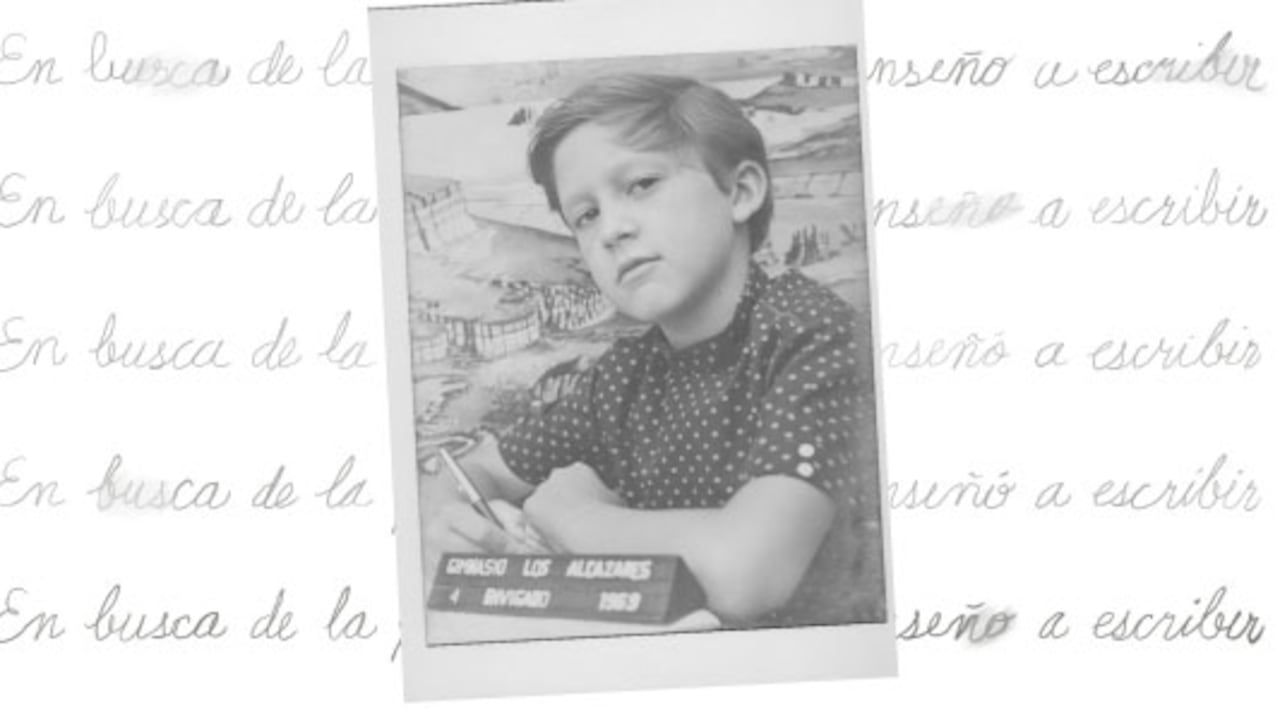

Debía ser el año 1965, y Lida Ruth Espinosa, que a mí me parecía una señora mayor, tenía 33 años. Yo tenía seis o siete y aprendía a leer y a escribir. No fue un proceso traumático: pocas cosas me han parecido tan fáciles en esta vida como aprender a leer y escribir en español. Como sumar uno más uno o dos más dos.

Aprender a leer y escribir en japonés, eso sí que debe ser difícil. Un niño japonés, antes de terminar sexto grado, tiene que memorizar, como mínimo, 1006 caracteres del sistema básico kanji (que viene de la escritura china). Pero con ese número de ideogramas todavía no es posible leer libros de literatura; se pueden leer algunos periódicos. Para llegar a leer un buen libro necesitan saber 2136 caracteres y a eso llegan, si les va bien, en noveno grado. Y una cosa es el ejercicio pasivo de reconocer los caracteres; otra cosa más difícil, escribirlos. Piensen en esto: una hache, H, son tres rayas, dos verticales y una horizontal. Una A: tres trazos, dos oblicuos y uno que los une. La E, cuatro trazos. La Ñ, cuatro. En cambio para escribir un solo carácter en japonés los trazos, en general, son más de quince.

A nosotros nos basta con aprender 27 letras (54, si quieren, contando mayúsculas y minúsculas), el punto, las tildes, la diéresis, los dos puntos, el punto y coma, la coma, los signos de exclamación e interrogación, las rayas, el paréntesis, y eso es todo. Las herramientas de la escritura en español a duras penas pasan de 60 figuras distintas. Y todavía así nos quejamos de la ortografía… Si un profesor de universidad, hoy en día, les pide a sus estudiantes que pongan las tildes en las palabras esdrújulas, lo que ponen es el grito en el cielo, por lo exigente y retrógrado que es ese profesor.

Tal vez a mí me quedó fácil aprender —como digo en el libro— porque ya estaba familiarizado con las formas de las letras en la máquina de escribir. Pero ¿ustedes han visto lo que es una máquina de escribir china o japonesa? Denle una mirada: eso sí son palabras mayores. Lo que yo me pregunto es lo siguiente: ¿será mejor (para el desarrollo del cerebro y su plasticidad) el esfuerzo mnemónico y la disciplina de años para aprenderse miles de ideogramas, y al fin empezar a leer un libro a los doce años, o ¿será preferible nuestro sistema de alfabeto fonético que nos permite empezar a leer libros y periódicos desde los siete años? Yo no sé; quizá haya alguien que lo sepa contestar.

Además, en una escritura tan fonética como la castellana, la cosa es aún más simple que en otras lenguas occidentales, como el francés o el inglés. Para un niño inglés ha de ser más complejo saber que algo que suena más o menos inof se escribe enough. Con razón Bernard Shaw se burlaba de la escritura inglesa y una vez propuso que pez (fish) se escribiera así: ghoti. Gh como en tough, o como en women y ti como en nation. ¿Habrá algo más raro que una palabra que se dice krnl pero se escribe colonel?

Aprender a leer y escribir en español es una magia, pero no es una magia demasiado difícil, como ha de ser desarrollar las artes caligráficas de un chino, un japonés o un coreano. Incluso en inglés la lectura tiene algo de desciframiento de ideogramas. En castellano todo es más fácil y predecible, como en italiano. Pero por fácil que haya sido, siempre le agradeceré a Lida Ruth Espinosa el esfuerzo de hacer concentrar a treinta niños en treinta letras distintas; siempre le agradeceré sus planas de caligrafía, primero con lápiz, para poder borrar, las ligaduras de la letra pegada, y el salto al bolígrafo solamente cuando ya en el lápiz habíamos demostrado que no haríamos manchones. No olvidaré esas palpitaciones de las primeras veces en que nos hacía poner de pie con un libro de cuentos infantiles en la mano, a leer en voz alta delante de todo el grupo. Ah, pobres niños disléxicos, con su cara roja a punto de explotar, confundiendo la d con la b, la q con la p, la u con la n… Y la emoción y la dicha de llegar a la casa y decir en voz alta: “¡Ya sé leer!”.

Sí, me gustaría volver a ver a Lida Ruth Espinosa y recordar lo que pasaba hace casi medio siglo, cuando ella me enseñaba y yo aprendía las primeras letras. Pero es imposible. Un año después de haber publicado yo El olvido que seremos recibí una llamada de alguien que se presentó como “una sobrina de Lida Ruth Espinosa”. Me dijo que su tía acababa de morir, pero que quería contarme que había alcanzado a leer mi libro y que se había puesto muy contenta de encontrar su nombre ahí mencionado como la persona que me había enseñado a leer. Final de una vida, final de unos recuerdos.

Por tratar de ir un poco más allá, Luisa Reyes, redactora de SoHo, ha hecho hasta lo imposible por volver a encontrar algún pariente de Lida Ruth, para saber un poco más sobre mi vieja maestra, y poderlo contar aquí. Pese a su extraordinaria diligencia, tampoco fue posible llegar muy lejos. Pudo encontrar, eso sí, algunos datos más sobre ella, los pocos datos oficiales que quedan sobre cualquiera de nosotros, después de nuestra muerte. Unos datos que tienen el encanto de lo simple y de lo definitivo:

Que fue velada el 7 de febrero de 2008. Que su número de cédula era el 24.255.273 de Manizales. Que la misa de difuntos fue celebrada en la parroquia de Santa Lucía. Que fue cremada y que era pensionada de Cajanal. Que en la Notaría Primera de Medellín está su registro de defunción, con el número de folio 5578873. En esta misma notaría informan que su muerte fue por causas naturales. Luisa Reyes también averiguó que había nacido el 14 de febrero de 1932, en Jericó (y yo no sabía que ella fuera del mismo pueblo que mi padre, ni sabía su edad exacta cuando me enseñó a leer). En Jericó no hay nadie que la recuerde. En los teléfonos de personas de apellido Espinosa en Medellín, tampoco. El Kínder de Laureles ya no existe. Ella, al parecer, tenía también un teléfono: 2346487. Cuando marco este número, una grabación me dice: “El número que usted ha marcado no ha sido asignado al público; por lo tanto, sírvase verificarlo, gracias”. Y a continuación un pito intermitente, pi pi pi pi. Parece taquicardia, pienso, mientras oigo esos latidos agudos del viejo número de Lida Ruth Espinosa. Y la muerte será como colgar. (La verdadera "La Oculta")

Pero cuánto le debo a mi maestra de primaria. Medio siglo de lecturas; cuarenta años de escritura. Leer y escribir en español: no hay una cosa más parecida a la facilidad y a la felicidad.