25 de julio de 2014

Entretenimiento

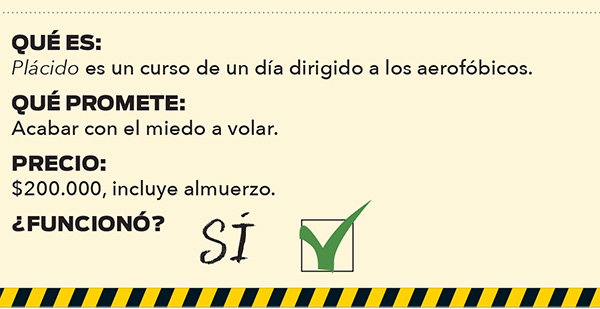

¿Puede uno perder el miedo a volar con el curso de Avianca?

El escritor Juan Esteban Constaín probó Plácido, un curso de un día para aerofóbicos. ¿Pudo perder el temor al aire y el avión?

Por: Juan Esteban Constaín

Plácido se llama el curso de Avianca para nosotros los aerofóbicos, los temerosos del aire y el avión: esa inmensa y heroica mayoría de la población mundial —no tengo cifras, pero me atrevo a decir que es por lo menos las dos terceras partes, o más— que suda frío antes de volar, que no duerme en la víspera, que se persigna varias veces durante el vuelo crea en Dios o no, que se coge del asiento, que va frenando con los pies a la hora del aterrizaje, y que no se puede despegar de la ventana mientras “la aeronave” va cruzando el mar o las montañas. Pues Plácido es un curso maravilloso, al que uno se inscribe pagando algo así como 200.000 pesos. Dura todo el día, con refrigerios y almuerzo incluidos, y acaba con un viaje de graduación yendo y volviendo desde Bogotá a alguna ciudad cercana de Colombia: Cali, Medellín, Armenia… (Así es el avión más grande del mundo)

La filosofía liberadora y pedagógica de Plácido parte de una premisa inobjetable: los aerofóbicos del mundo —¡aerofóbicos del mundo, uníos!— lo somos también, y sobre todo, por ignorancia y por desconocimiento: porque nos parece inconcebible el hecho solo de que los aviones vuelen, y porque sabemos que ese hecho está atravesado por misterios y mitos complejísimos que son el alimento principal de nuestro miedo. Así que el objetivo central de Plácido, como su nombre lo indica, es darnos todos los insumos y la información necesarios para transformar para siempre nuestra experiencia en el aire, volviéndola cada vez más tranquila y placentera. Por eso el equipo docente es lo más completo que uno se pueda imaginar: una psicóloga, un ingeniero aeronáutico, un piloto, un jefe de seguridad aérea, el director de mantenimiento en los hangares del aeropuerto… En fin.

Eso sí, hay que llegar muy temprano: a las 7:30 de la mañana en el edificio de Avianca en la calle 26. Viene entonces la acreditación de los participantes en el programa, que somos todos como alcohólicos anónimos pero de los aviones. Y muy pronto, mientras los organizadores alistan todo para empezar las actividades, se va perdiendo la timidez de los “compañeros de ruta” —nunca mejor dicho—, que nos vamos reconociendo con la mirada, que nos identificamos de inmediato en ese miedo que nos hace hermanos. Porque ustedes lo saben mejor que yo: nada le hace más bien a un aerofóbico que hablar de su problema y de sus miedos y saber que en el mundo hay millones de almas atormentadas que pasan por el mismo suplicio cada vez que se suben a un avión.

Entonces empieza el anecdotario, la socialización: el hallazgo en el relato de los demás de rasgos que hacen de su miedo uno muy parecido al nuestro, o uno distintísimo, según el caso. Porque nunca hay dos aerofóbicos iguales; eso lo aprendí en Plácido. Yo fui uno de los primeros en dar testimonio: conté entonces cómo pasé años enteros y felices de mi vida volando por el mundo con total irresponsabilidad, sin que me importara jamás casi nada: ni las turbulencias, ni la noche, ni las nubes, ni nada. Hasta que nació mi primera hija, y ahí empezó a crecer dentro de mí, como una hiedra, ese miedo voraz e inesperado. Guardo clarísimo incluso el primer día, el momento exacto en que lo sentí por primera vez en la vida, haciendo la fila para abordar un vuelo a Manizales. Mi hija tenía apenas seis meses y yo no quería irme. Llegué al avión y sin pensarlo dos veces me devolví, no viajé.

Desde entonces, hace ya nueve años, soy un aerofóbico integral y comprometido. Lo confieso: mi nombre es Juan Esteban Constaín y soy aerofóbico. Les tengo terror a los aviones y para mí los viajes no son un motivo de felicidad sino de angustia, y no son pocas las veces en que me encuentro dentro de esos pájaros de acero, a miles de pies de altura, preguntándome qué diablos hago yo allí, quién me mandó, quién a padecer me obliga, quién dio esa ley enemiga de ser para padecer. Viajo siempre en la ventana, y sin que importe cuánto dura el vuelo me voy yo piloteando la nave, viendo hacia el mundo exterior para tener la certeza de que todo sigue en su sitio.

Y si puedo no viajar, no viajo. Con la excusa que sea. Aunque debo confesar que en mi caso hay unos importantes antecedentes genéticos, pues una tía a la que adoro, la Nena Ordóñez, se bajó a los gritos de un avión que ya estaba carreteando y listo para empezar el despegue. Fueron tales sus alaridos, que el piloto tuvo que bajarla en medio de la pista, mientras su esposo, que era un cachaco de los de antes, solo decía: “Nenita, por favor: no me hagas esto…”. Otra tía, ya en el aire y en medio de una apocalíptica turbulencia, se paró a gritarles a los pasajeros: “¡Arrepentíos, pecadores, arrepentíos…!”. Para su desgracia el avión pudo aterrizar sin problemas, y en tierra debió soportar las burlas de todos los descreídos que allá arriba la miraban con pánico y arrepentimiento sinceros, o que le pedían que se callara para poder dormir en paz.

Pero todos estos males de los que hablo han quedado en el pasado, al menos para mí. Porque créanlo o no, Plácido funciona. No del todo, no. Curarse de la aerofobia es un proceso en construcción; del día a día, como dicen los futbolistas cuando también hablan del “todo por el todo”. Pero en un alto porcentaje el curso es una bendición, y sirve como nada para empezar a ahuyentar al menos los miedos que se nos instalan en el abdomen y en el alma la noche antes de volar, y que con el pasar de las horas se nos van volviendo más opresivos y abrasadores, hasta que vemos cerrar esa puerta y a las azafatas moviendo sus manos en el más tenebroso y dulce ritual. Entonces empieza Cristo a padecer, o empezaba.

Soy Juan Esteban Constaín y soy aerofóbico. O lo era. (Manual para tener sexo en un avión)